水郡線

水郡線の「水」は「水戸」、「郡」は「郡山」を表しますが、実際の水郡線の起点は水戸駅、終点は安積永盛(あさかながもり)となっています。

水戸駅駅名標(2022年2月)

水郡線は「奥久慈清流ライン」という愛称をもつ非電化路線であり、気動車が走ります。

水戸駅に停車する水郡線の車両(2022年2月)

水郡線で運用されるのはキハE130系気動車であり、これはキハ110系気動車に取って代わって2007年(平成19年)より営業運転を開始しています。その車体のカラーリングは、黄,青,赤,緑という原色を纏い、きわめてカラフルな車両となっています。

上菅谷駅に停車する水郡線の車両(2022年2月)

水戸~安積永盛(あさかながもり)間(水戸—常陸青柳—常陸津田—後台—下菅谷—中菅谷—上菅谷—常陸鴻巣—瓜連—静—常陸大宮—玉川村—野上原—山方宿—中舟生—下小川—西金—上小川—袋田—常陸大子—下野宮—矢祭山—東館—南石井—磐城石井—磐城塙—近津—中豊—磐城棚倉—磐城浅川—里白石—磐城石川—野木沢—川辺沖—泉郷—川東—小塩江—谷田川—磐城守山—安積永盛)と、支線となる上菅谷(かみすがや)~常陸太田間(上菅谷—南酒出—額田—河合—谷河原—常陸太田)を結んでいます。

水戸駅の待合室に描かれる水郡線路線図(2022年2月)

水郡線本線の終点となるのは安積永盛駅ですが、水戸駅を出発して安積永盛駅にやって来るすべての列車が、東北本線の郡山駅まで乗り入れています。全線が非電化であり、美しい山と川に沿ってディーゼルカーが大きな音を立てて走行します。

袋田駅北側の第六久慈川橋梁を渡る水郡線の列車(2022年2月)

本線と支線が分岐する上菅谷駅

水郡線には水戸~上菅谷~常陸大子~安積永盛(~郡山)間を結ぶ本線の他に、上菅谷駅から分岐して常陸太田駅へと至る支線があります。

上菅谷駅に停車する水郡線の車両(2022年2月)

この支線はいわゆる「盲腸線」であり、自然豊かな森と田園風景のなか、南酒出,額田,河合,谷河原,そして終点の常陸太田駅へと向かいます。

上菅谷駅駅名標(2022年2月)

分岐点となる上菅谷駅は駅舎側からみると、1番線と2番線のある1面2線の島式ホームと3番線のある1面1線の単式ホームからなります。

ホーム側から見た上菅谷駅駅舎(2022年2月)

2番線には常陸大子・郡山方面行きの下り列車、1番線と3番線には水戸方面行きの上り列車が入り、支線となる常陸太田方面行きの下り列車は1番線~3番線のすべてに入ります。水郡線の支線の終点となる常陸太田は舌状(ぜつじょう)台地という地形にできたまちです。その台地に佐竹氏は居城である太田城を築きましたが、その台地の姿が海に浮かんでいる鯨のように見えるので、いつしか「鯨ヶ丘」とよばれるようになったといいます。

水郡線の車内(2022年2月)

袋田駅から日本三名瀑「袋田の滝」へ

水郡線本線は上菅谷駅を出ると、常陸大宮駅を過ぎて「奥久慈清流ライン」の本領発揮となります。清らかな流れの久慈川に沿って列車は、袋田,常陸大子へと向かいます。

袋田駅駅名標(2022年2月)

袋田の滝は日本三名瀑の1つとされます。幅73メートル,高さ120メートルの4段に落下する滝であり、別名「四度の滝」ともよばれます。この別名は空海が四度護摩修行を行ったことに由来するといわれます。

袋田の滝(2022年2月)

西行はこの滝を見て感嘆し、「これは四季に一度ずつ来て見なければ真の風趣は極められない」として、季節の移る度にここを訪れたと伝えられます。

袋田の滝(2022年2月)

その水流は普段は、岩石を黒くして流れ落ちますが、冬にはこの滝が凍結し、その寒さが一段と感じられるものとなります。

凍結する袋田の滝(2022年2月)

一般的には、「日本三名瀑」は華厳の滝(日光),那智の滝(熊野),袋田の滝とされています。1927年(昭和2年)に袋田の滝は「日本二十五勝」にも選ばれています。

袋田の滝の最寄り駅となる袋田駅(2022年2月)

1927年(昭和2年)に日本では観光ブームが起こり、日本各地の観光地は整備が進んで交通網も発達しました。このとき、大阪毎日新聞社・東京日日新聞社は鉄道省の後援を得て、日本八景を選定しています。この日本八景に次ぐ景勝地ベスト25が日本二十五勝ということになります。

野上原駅前ロータリー(2022年2月)

日本二十五勝は温泉,海岸,湖沼,山岳,河川,渓谷,瀑布,平原の8つのカテゴリーよりそれぞれ選定されています。

水戸駅に停車する水郡線の車両(2022年2月)

温泉からは箱根温泉の他、熱海温泉(静岡県),塩原温泉(栃木県)、海岸からは若狭高浜(福井県),鞆の浦(広島県),屋島(香川県)、湖沼からは大沼(北海道),富士五湖(山梨県),琵琶湖(滋賀県)、山岳からは白馬岳(長野県),木曾御嶽(長野県),立山(富山県),阿蘇山(熊本県)、河川からは利根川(千葉県),長良川(岐阜県),球磨川(熊本県)、渓谷からは御嶽昇仙峡(山梨県),天龍峡(長野県),黒部峡谷(富山県),瀞八丁(和歌山)、瀑布からは袋田瀧(茨城県),養老瀧(岐阜県),那智瀧(和歌山県)、平原からは大和平原(奈良県),日田盆地(大分県)が選定されています。

久慈川近くに立つ「日本二十五勝」の碑(2022年2月)

常陸水戸藩第2代藩主・徳川光圀,第7代藩主・徳川治紀(はるとし),第9代藩主・徳川斉昭もこの滝を見て和歌を詠み、大町桂月,長塚節らの文人も詩歌を残しました。

袋田の滝(2022年2月)

袋田の滝の最寄り駅となるのは袋田駅です。袋田駅は1927年(昭和2年)に国鉄の駅として開業しています。

袋田駅駅舎の内部(2022年2月)

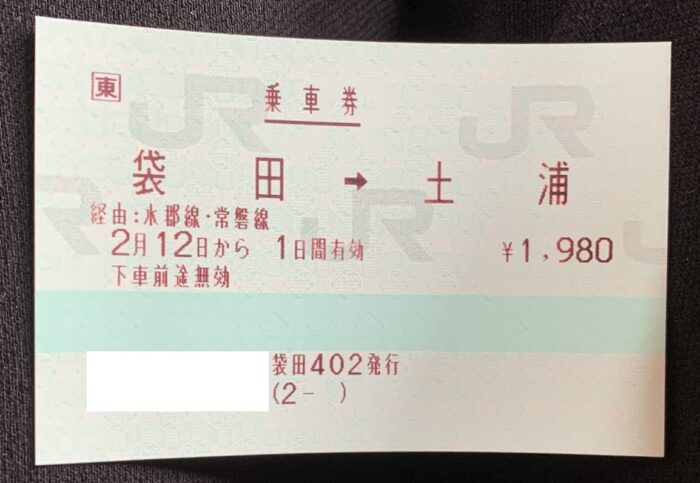

1983年(昭和58年)より無人化され簡易委託駅となりました。自動券売機もなく、窓口での切符購入も現金での購入に限られます。また、指定席券なども購入することができません。

袋田駅の窓口で購入した乗車券(2022年2月)

現在の袋田駅は1面1線を有する単式ホームですが、以前は2面2線を有する相対ホームとなっていました。

単線の袋田駅ホーム(2022年2月)

廃止となった旧ホームは現在も残っており、そこには袋田の滝のミニチュアが設置されています。

廃止となった旧ホーム(2022年2月)

袋田の滝のミニチュア(2022年2月)

袋田駅の駅舎は1991年(平成3年)に改築され、現在はログハウス風の平屋建ての駅舎となっています。

ログハウス風の袋田駅外観(2022年2月)

さて、この袋田駅から袋田の滝へ向かうには、袋田駅前より茨城交通の路線バスに乗車し、終点の滝本まで約7分の所要時間となります(運賃210円/現金のみ)。

袋田駅前に停車する茨城交通バス(2022年2月)

バスを下車し、袋田の滝の観瀑台の入り口までは徒歩12分ほどです。

袋田の滝トンネル入り口付近(2022年2月)

2008年(平成20年)には、従来の観瀑台(現在の第1観瀑台)に加えて新観瀑台(現在の第2観瀑台)が完成しました。第1観瀑台へは、入り口で入場料(大人300円・中学生以下150円)を支払い、袋田の滝トンネルを5分ほど歩くと到着します。

袋田の滝トンネル(2022年2月)

第1観瀑台からは滝の最上段は見えません。

第1観瀑台から見た滝(2022年2月)

第2観瀑台へはトンネル内に設置されたエレベーターで上っていきます。階段は設置されていません。第2観瀑台は第1観瀑台より50メートルほど高い位置にあるため、滝の全貌を見ることができます。

第2観瀑台から見た滝(2022年2月)

滝は観瀑台からでなくとも、滝の横にあるハイキングコースからもその一部を見ることができます。

側面から袋田の滝を見る(2022年2月)

また、トンネル横の出入口からつながる吊り橋からもその姿を見ることができます。

写真左手に第1観瀑台が見える(2022年2月)

袋田の滝吊り橋(2022年2月)

久慈川の支流となる滝川は生瀬盆地から流れますが、その川の途中に生瀬滝と袋田の滝があります。

滝川(2022年2月)

約1500万年前、この辺りは陸から海へと変化し、海底では火山が噴火しました。この海底火山の一部が陸上に隆起し、川の流れなどにより浸食されて袋田の滝ができました。

滝川(2022年2月)

第6久慈川橋梁

袋田駅の北を流れる久慈川には、常陸大子駅へとつながる水郡線の第6久慈川橋梁が架かりますが、この橋梁は2021年(令和3年)に新しく架け替えられた橋梁です。

久慈川に架かる新しい橋梁(2022年2月)

以前の第6久慈川橋梁は2019年(令和元年)の台風19号により流失しました。また、磐城浅川~里白石間の第2社川橋梁も流失し、西金~上小川間の第2久慈川橋梁も傾いてしまいました。そのため水郡線は一時全線不通となりましたが、順次復旧して運転再開となりました。

久慈川に架かる新しい橋梁(2022年2月)

ただし、第6久慈川橋梁については復旧に時間を要し、2021年(令和3年)3月の完成により袋田~常陸大子間が復旧し、水郡線全線での運転再開となりました。

新しい橋梁を渡る水郡線の列車(2022年2月)

日立電鉄線

水郡線支線の終点となる常陸太田駅を降りるとすぐそばを国道349号線が走りますが、これを挟んでかつてはこの地に日立電鉄線の常北太田駅がありました。日立電鉄線(常北太田駅―小沢―常陸岡田―川中子―大橋―茂宮―南高野―久慈浜―大甕―水木―大沼―河原子―桜川―鮎川)は、常北太田駅と日立市の鮎川駅を結んでいた鉄道路線です。

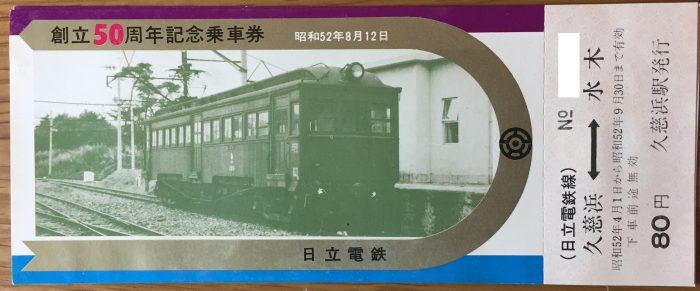

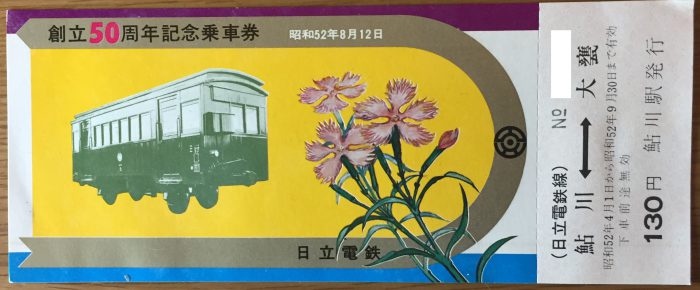

日立電鉄線創立50周年記念乗車券

日立電鉄線の終点となっていた鮎川駅は日立駅より3キロほど南、現在の常磐線の日立駅と常陸多賀駅の間にありました。

常磐線(2020年6月)

常北電気鉄道が1928年(昭和3年)に大甕~久慈(後の久慈浜)間、1929年(昭和4年)に久慈~常北太田間を開業し、日立電鉄線の歴史がはじまります。1944年(昭和19年)、日立製作所傘下にあった日立バスなどと合併して日立電鉄となりました。日立電鉄となった後の1947年(昭和22年)に大甕~鮎川間が開業しています。

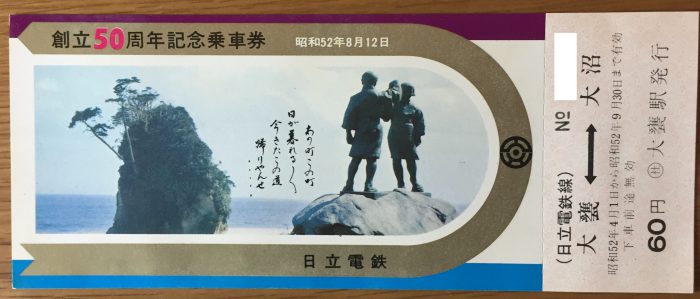

磯原海岸海水浴場(日立電鉄線創立50周年記念乗車券)

2005年(平成17年)に橋梁などをはじめとする設備工事の経費がかかることなどを理由として、全線が廃線となりました。日立電鉄線が廃線となった後の2013年(平成25年)に、その跡地を利用したBRT(バス・ラピッド・トランジット/バス高速輸送システム)が日立おさかなセンター~大甕駅間にて開業しました。2018年(平成30年)には大甕駅~常陸多賀駅間が延伸開業しました。

フォードBBV8型(日立電鉄線創立50周年記念乗車券)

日立電鉄線を走ったフォードBBV8型は、1933年(昭和8年)~1935年(昭和10年)にかけて製造された車両であり、定員として34人~38人が乗車できます。クラクションはハンドル下にあるゴム製の風船状の物体を握ることで空気が圧縮され、吹鳴するようになっていました。当時の車両購入価格は約2,700円であり、車両重量は1,350キロであったといいます。

ハフ3形(日立電鉄線創立50周年記念乗車券)

ハフ3形は集電装置がなく、ハンドブレーキが付随しており、1947年(昭和22年)頃まで、電動客車として連結して使用されました。モハ101形(院電ナデ6141号)は、1914年(大正3年)に鉄道院新橋工場で製作された電動客車であり、中央線や山手線で運行されていました。1925年(大正14年)に廃車となり、その後、目蒲電鉄(現在の東急目蒲線),芝浦製作所,鶴見臨港鉄道と渡り歩き、1950年(昭和25年)に日立電鉄へ移されました。当時においては、国産電動車の中では最も古いものであり、1972年(昭和47年)には鉄道記念物に指定されました。

モハ101形(日立電鉄線創立50周年記念乗車券)