嵯峨野線

山陰本線は、京都駅を起点として山口県下関市の幡生(はたぶ)駅へと至る長大な路線であり、その路線距離は支線を除いて673.8キロにもなり、在来線においては日本最長を誇っています。その長大な山陰本線のうち、京都~園部間(京都—梅小路京都西—丹波口—二条—円町—花園—太秦—嵯峨嵐山—保津峡—馬堀—亀岡—並河—千代川—八木—吉富—園部)には1988年(昭和63年)より「嵯峨野線」という愛称を設定しています。京都の観光地の一つである嵯峨野・嵐山方面へのアクセス路線として利用される他、通学路線としても利用されています。

快速「園部行き」(2017年10月)

嵯峨野線では特急列車と普通列車による運行がなされてきましたが、1990年(平成2年)に電化工事が実現し、2000年(平成12年)には快速が新設されました。さらに、2010年(平成22年)には複線化工事も実現し、現在では1時間に1本程度の快速が運行されています。

千代川駅の跨線橋から見た特急列車(2017年11月)

嵯峨野観光鉄道

1989年(平成元年)に嵯峨野線の電化工事および複線化工事準備のため、嵯峨(現在の嵯峨嵐山)~馬堀間において旧線から新線への切り替えが実施されましが、その際に廃止となっていた旧線を活用して観光専用鉄道を運行することになりました。

冬季期間中に京都鉄道博物館で休養するDE10形(2019年2月)

1991年(平成3年)にこうして完成したのが、トロッコ嵯峨~トロッコ亀岡間を結ぶ嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線です。現在では、年間100万人を超える観光客が利用し、人気路線の一つとして成長しています。

冬季期間中に京都鉄道博物館で休養するDE10形(2019年2月)

もともと現在の嵯峨野線に該当する区間(京都~亀岡間)を建設したのは京都鉄道という鉄道会社です。京都鉄道は1893年(明治26年)に設立された鉄道会社であり、当初は京都~舞鶴間の鉄道敷設を目指していました。1904年(明治37年)、当時の京都鉄道社長であった田中源太郎は、京都鉄道本社屋を兼ねた二条駅舎を完成させています。主要な停車場は大規模に設定し、用地買収も複線を見込んで行わなければならないと考えたため、二条駅舎は立派な建築となっています。

京都鉄道博物館の出入口となっている旧二条駅舎(2019年2月)

京都鉄道は1897年(明治30年)に京都~嵯峨(現在の嵯峨嵐山)、1899年(明治32年)に嵯峨(現在の嵯峨嵐山)~園部間を開業して全通としています。京都のまちはもともと、南側を除いて東山,北山,西山と険しい山に囲まれた地形となっています。このうち、後に嵯峨野線となる区間については深山幽谷の地であり、その線路敷設には苦戦を強いられた区間でもありました。その分、谷あいの車窓風景は素晴らしいものがあり、観光鉄道にはまさに適した場所であったともいえます。

冬季期間中に京都鉄道博物館で休養するDE10形(2019年2月)

梅小路蒸気機関車館

京都市にあった日本唯一の蒸気機関車専門博物館「梅小路蒸気機関車館」は2015年(平成27年)に閉館しました。2016年(平成28年)には京都鉄道博物館としてリニューアルオープンしています。

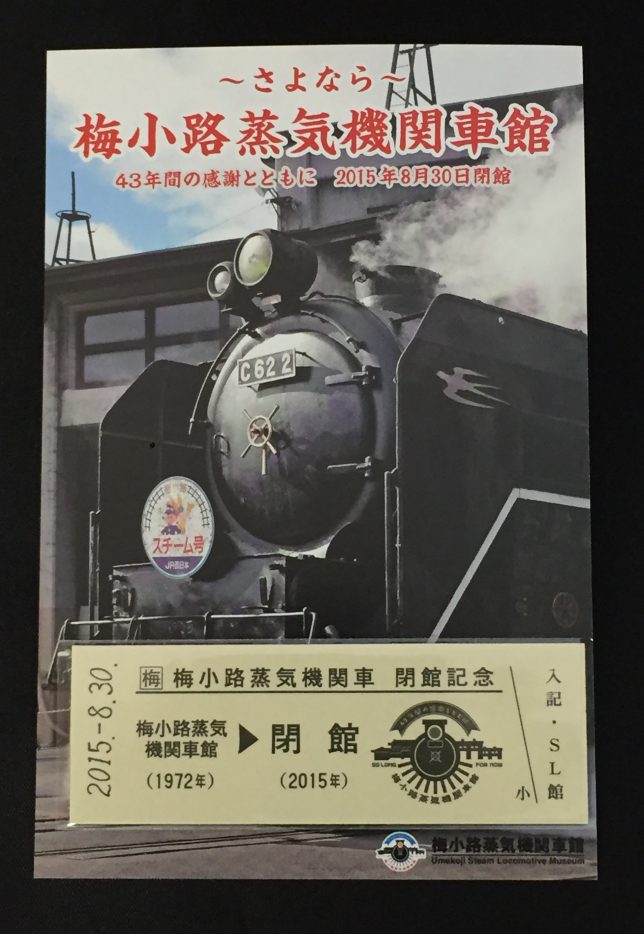

梅小路蒸気機関車館閉館記念切符

さて、梅小路蒸気機関車館は1972年(昭和47年)に鉄道開業100周年を記念して開館したものです。開館当時、全国から蒸気機関車が集められ、その動態保存を目的として「SLスチーム号」の運行が行われた他、扇形車庫ではさまざまな蒸気機関車が展示されました。

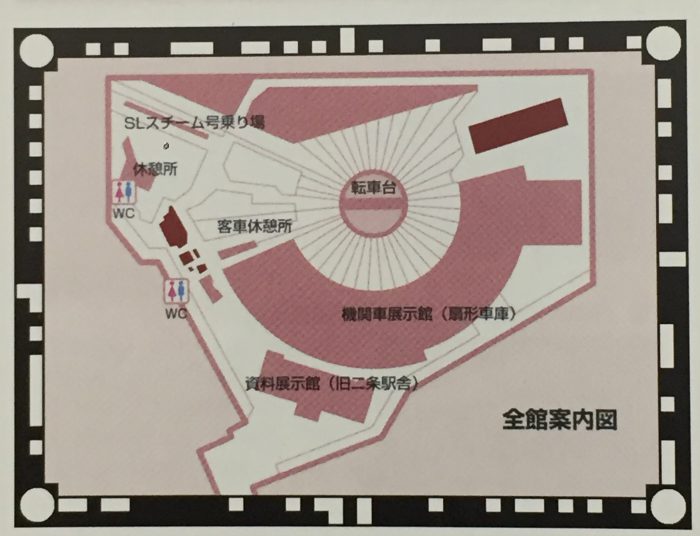

梅小路蒸気機関車館閉館記念切符に掲載された館内案内図

蒸気機関車専門博物館建設の計画時には、小山機関区(栃木県)がその有力候補地となっていました。しかしながら、日本で初めての蒸気機関車の動態保存を目的とした博物館にこだわったため、大型の蒸気機関車の保守実績にすぐれた梅小路機関区に建設されることになりました。

梅小路蒸気機関車館扇子のおみやげ

館内には旧二条駅舎を利用した資料展示館と、転車台を中心とした扇形車庫を擁した機関車展示館がありました。

京都鉄道博物館に保存される旧二条駅舎(2019年1月)

扇形車庫は国の重要文化財となった他、土木学会選奨土木遺産に認定されています。

京都鉄道博物館の扇形車庫(2019年1月)

土木学会選奨土木遺産は、歴史的土木構造物の保存に資することを目的として2000年(平成12年)に認定制度が設立されたものです。梅小路機関車庫は2004年(平成16年)に選奨されていますが、その際に1914年(大正3年)の設置以来、日本の近代化と復興・成長を支えた蒸気機関車の歴史を伝え、動態保存された世界最大級の蒸気機関庫と評されています。

京都鉄道博物館の扇形車庫(2019年1月)

京都鉄道博物館の転車台(2019年1月)

蒸気機関車を管理するためには、車庫の他、検修機械、給炭、給水、給砂、転車台、電力などの設備と事務所などが必要となります。1914年(大正3年)に完成した機関車庫は当時、京都駅2代目駅舎の完成に合わせて設置されたものです。

「梅小路蒸気機関車庫」の文字が見える(2019年1月)

車庫は鉄筋コンクリート造りであり、転車台を中央に置き、転車台の北側に引込線20線を扇形に設置して機関車が収納できるようになっています。

扇形車庫の引込線(2019年1月)

蒸気機関車の進行方向を変えるには、機関車の向きを変えるための転車台が必要でした。かつては駅の多くには転車台が設置されていましたが、時が流れて電気機関車やディーゼル機関車に取って代わられ蒸気機関車がだんだんと消えていく中で転車台も姿を消していき、扇形車庫もなくなっていきました。

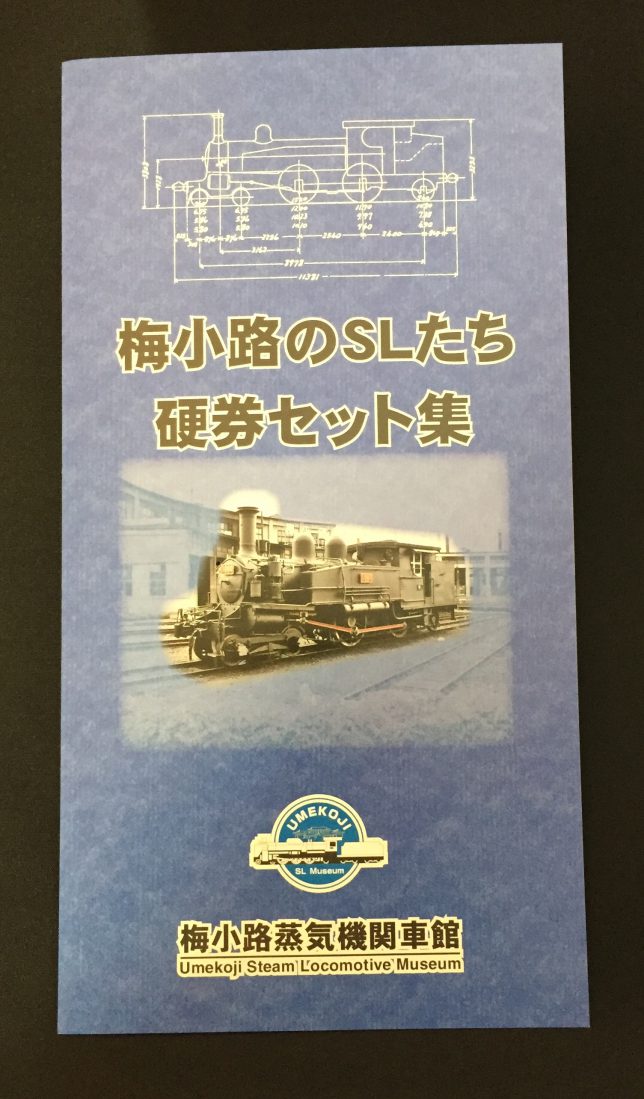

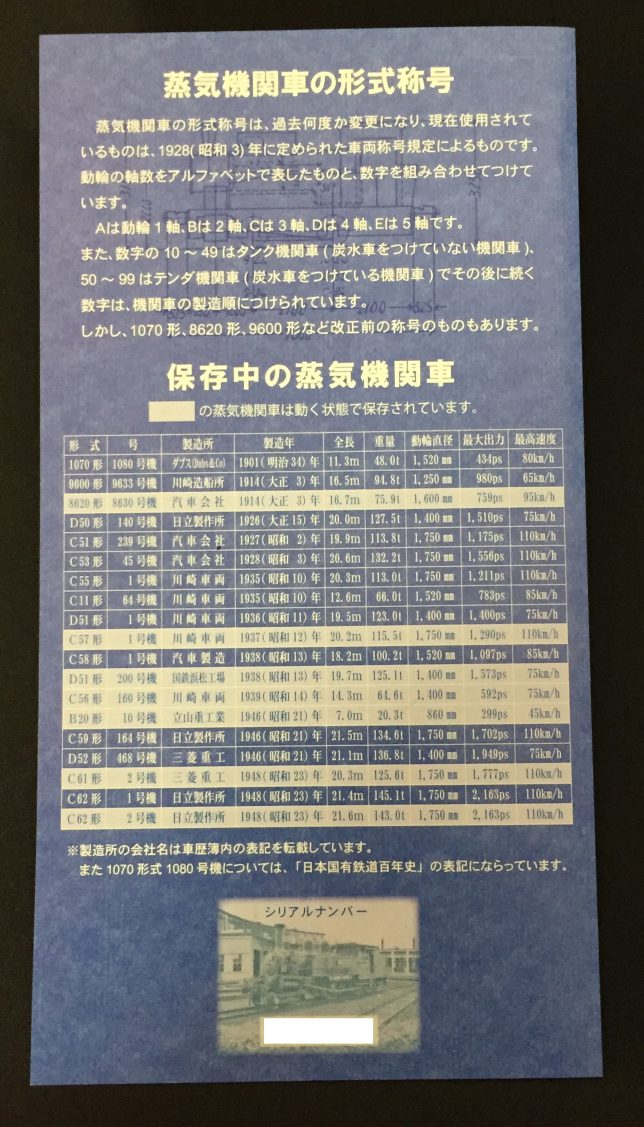

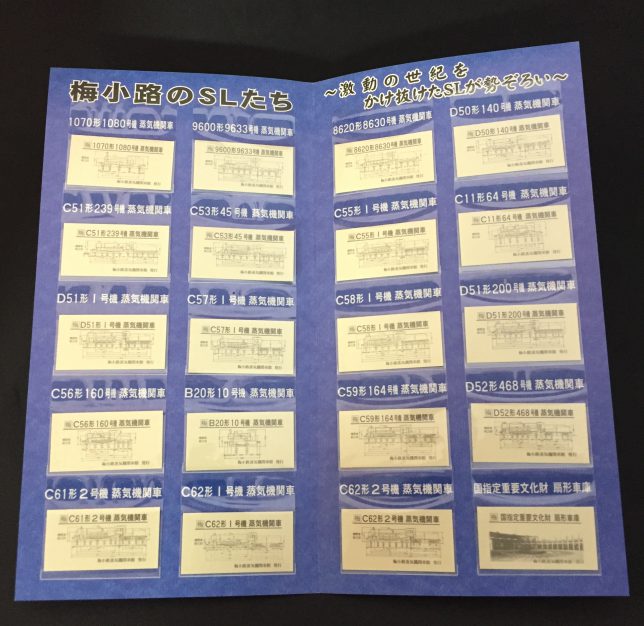

梅小路のSLたち硬券セット

給水設備も必要となりますが、敷地内の扇形車庫の近くには給水塔も見えます。ただし、この給水塔は梅小路機関区が全盛期の際には見られなかったもののようです。

給水塔(2019年1月)

蒸気機関車用の車庫には蒸気機関車の煙を排出させるための煙突が必要となります。必然的に蒸気機関車は煙突位置に合わせて停車することになります。

扇形車庫内の煙突(2019年1月)

現存する扇形車庫は少なく、梅小路蒸気機関車館を引き継いだ京都鉄道博物館の他、津山まなびの鉄道館にある津山扇形機関車庫〔岡山県〕、米子駅に隣接する後藤総合車両所運用検修センター〔鳥取県〕などとなります。

京都鉄道博物館

梅小路蒸気機関車館および2014年(平成26年)に閉館した交通科学博物館〔大阪府〕の収蔵資料などは京都鉄道博物館に移設展示されています。1904年(明治37年)に建設された旧二条駅舎を利用した資料展示館は、梅小路蒸気機関車館のエントランスとなっていましたが、これは1997年(平成9年)に二条駅からこの場所に移設保存されたものです。

現在は京都鉄道博物館の出口となる旧二条駅舎(2019年1月)

移設前年まで二条駅舎として使用されており、当時は日本最古級の木造建築と称されていましたが、現在では京都鉄道博物館のミュージアムショップとして余生を過ごしています。

ミュージアムショップとして余生を過ごす旧二条駅舎(2019年1月)

この旧二条駅舎は山陰本線の前身となる京都鉄道が本社を兼ねて建設したものであり、1996年(平成8年)に京都市指定有形文化財にも指定されました。

旧二条駅舎(2019年1月)

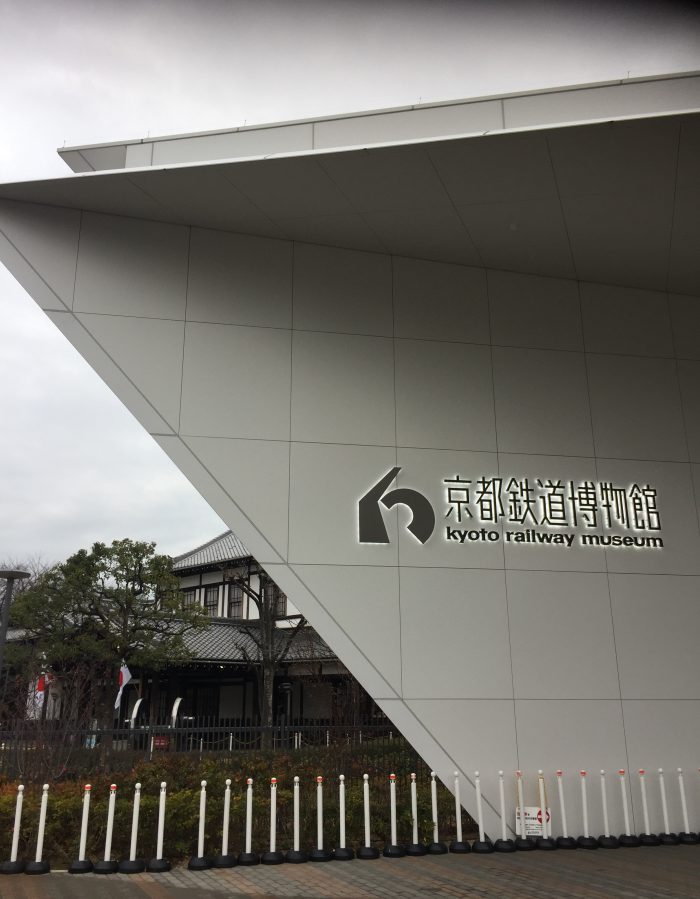

2016年(平成28年)、鉄道博物館(さいたま市)、リニア・鉄道館(名古屋市)などと並ぶ大型鉄道博物館「京都鉄道博物館」がオープンしました。

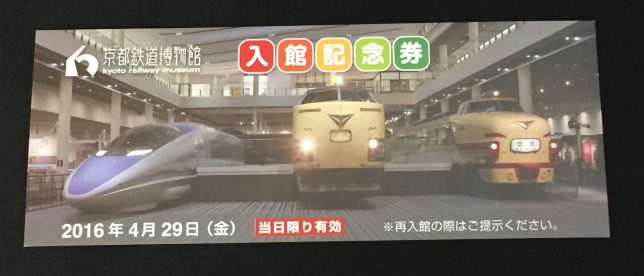

京都鉄道博物館入館記念券(2016年4月)

この京都鉄道博物館への最寄り駅として、嵯峨野線の京都~丹波口間において梅小路京都西駅が設置されています。

梅小路京都西駅の工事の様子(2019年1月)

京都鉄道博物館の建物は3階建であり、1階には転車台を擁した扇形車庫が配置されています。

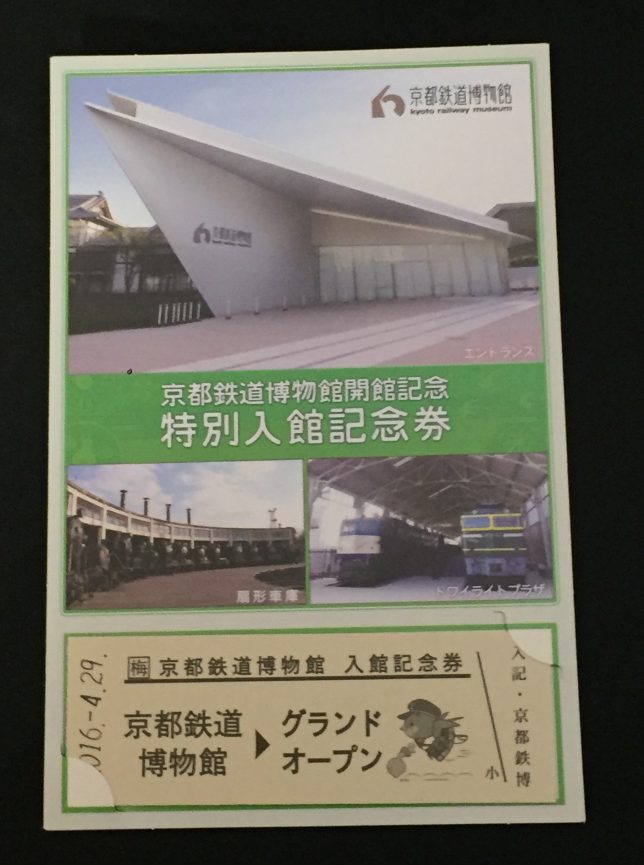

京都鉄道博物館開館記念特別入館記念券

2階には約30メートル×約10メートルの巨大鉄道ジオラマが展示されています。1/80のスケールです。3階には資料室の他、周辺の実際のJR線が見渡せるスカイテラスも設置されています。

京都鉄道博物館開館記念特別入館記念券

保存車両としては、C51形、C62形、D51形などの蒸気機関車,トワイライトエクスプレス,100系新幹線,500系新幹線などがあります。

京都鉄道博物館フロアガイド

京都鉄道博物館のおみやげ

京都鉄道博物館のおみやげ

京都鉄道博物館記念品

梅小路京都西駅

2019年(平成31年)、嵯峨野線の京都~丹波口間において梅小路京都西駅が新設開業しました。

建設中の梅小路京都西駅(2019年1月)

新駅は2016年(平成28年)にオープンして京都の新たな観光名所の一つとなっている京都鉄道博物館への最寄り駅となります。快速はこの駅には停車しません。

京都鉄道博物館(2019年1月)

花園駅

花園駅は1898年(明治31年)、京都鉄道が新設開業した駅です。

花園駅ホーム(2017年10月)

昭和の初めごろには花園駅から島津製作所へ向けて引き込み線(島津専用線)が敷かれていたといいます。

ホームへ続く階段(2017年10月)

嵯峨嵐山駅

現在の嵯峨嵐山駅はかつては嵯峨駅という名であり、1897年(明治30年)に嵯峨駅が開業した当初はこの路線の終点となっていました。京都有数の観光地である嵯峨および嵐山への観光客増加を意識して、1994年(平成6年)に駅名を改称しています。

千代川駅

千代川駅は1953年(昭和10年)、亀岡~八木間にお隣りの並河駅とともに新設されました。

千代川駅ホーム(2017年11月)

千代川駅は2面2線の相対式ホームをもつ駅であり、1番のりばは京都方面、2番のりばは福知山方面行き列車が停車します。上り下り両ホームは跨線橋により連絡しています。

両ホームを接続する跨線橋(2017年11月)

上の写真の向こう側(京都方面行きホーム)、すなわち東口には小屋のような小さな駅舎がありますが、無人となっています。一方、こちら側(福知山方面行きホーム)、すなわち西口の駅舎は開業当時からの木造の駅舎であり、こちらが駅本屋となっています。

千代川駅西口駅舎(2017年11月)

線路に沿って大堰川(桂川)が流れます。

大堰川/桂川(2017年11月)

千代川駅を出て線路沿いに北上すると府道73号線に当たりますが、これを右折します。しばらく進むと、大堰川(桂川)に架かる月読橋(つきよみばし)が見えます。

桂川に架かる月読橋(2017年11月)