京津線と石山坂本線

京阪電気鉄道では、京津線(けいしんせん)と石山坂本線の2つの軌道路線を総称して「大津線」とよんでいます。

びわ湖浜大津駅に到着する石山坂本線の車両(2018年3月)

京津線はびわ湖浜大津~御陵(みささぎ)間(びわ湖浜大津—上栄町—大谷—追分—四宮—京阪山科—御陵)を結び、石山坂本線は石山寺~坂本比叡山口間(石山寺—唐橋前—京阪石山—粟津—瓦ヶ浜—中ノ庄—膳所本町—錦—京阪膳所—石場—島ノ関—びわ湖浜大津—三井寺—大津市役所前—京阪大津京—近江神宮前—南滋賀—滋賀里—穴太—松ノ馬場—坂本比叡山口)を結ぶ路線です。

山科駅に掲示される路線図(2018年4月)

軌道路線とは軌道法の適用を受ける路線であり、車道を走る路面電車のような軌道をさします。車道を走るためこれを走行する列車は道路の信号にも従わなければなりません。

坂本比叡山口駅に改称する前の坂本駅(2018年3月)

軌道法に先んじて1890年(明治23年)に軌道条例が公布されましたが、軌道条例は当初馬車鉄道とそれに準ずる鉄道の適用を目的としていました。この条例は内務省が管轄し、緩やかな速度で1~2両編成で運行する鉄道を規制するものでした。

坂本比叡山口駅/写真撮影当時は坂本駅(2018年3月)

その後、軌道条例は1924年(大正13年)の軌道法施行に伴って廃止されました。軌道法は軌道条例の不備を補うものであり、軌道法では道路以外の専用部分に敷設されたものを専用軌道、道路に敷設されたものを併用軌道と称しています。

唐橋前駅付近の専用軌道を走行する700系車両(2017年9月)

京津線と石山坂本線はびわ湖浜大津駅で分岐しており、この駅でそれぞれに乗り換えることができます。なお、石山坂本線のびわ湖浜大津駅と三井寺駅の間は専用軌道ではなく、併用軌道となっています。

びわ湖浜大津駅付近の併用軌道部分(2018年3月)

札ノ辻駅

札ノ辻駅は、現在の京津線(けいしんせん)びわ湖浜大津駅と上栄町(かみさかえまち)駅の間にあった駅ですが、1946年(昭和21年)に廃止されました。この駅は京津線開業当時、終着駅となっていました。

びわ湖浜大津駅のホーム(2018年3月)

駅名変更

2008年(平成30年)に大津線では駅名変更を実施しています。浜大津駅はびわ湖浜大津駅、別所駅は大津市役所前駅、皇子山駅は京阪大津京駅、坂本駅は坂本比叡山口駅となりました。

大津線の駅名変更(2018年3月)

大津市では2007年度(平成29年度)より「オンリーワンのびわ湖を活用した地域の活性化」に取り組んでおり、これに賛同した京阪電気鉄道では琵琶湖や比叡山などを訪れる観光客や日常の利用者の乗換利用促進を目的として駅名変更を実施しました。

車内に掲示される旧駅名入りの路線図(2018年3月)

唐橋前駅

1986年(昭和61年)に当時の建設省(現在の国土交通省)が8月10日を「道の日」と定めました。その制定を記念して日本の道百選が選定されましたが、瀬田の唐橋も「歴史をきざむ日本の名橋」として1986年(昭和61年)に選定されています。

瀬田の唐橋(2017年9月)

その歴史を見ると、架けられた年代は不詳ですが、『日本書記』にもその名が登場する古い橋です。唐橋の位置を現在の位置に移したのは織田信長であり、現在と同じように中島を挟んだ形にして、大橋と小橋に整備されたと考えられています。

大橋(2017年9月)

古くから「唐橋を制するものは天下を制す」といわれており、その場所は京へ通じる交通の要衝であることから、歴史上何度も戦乱の舞台となり、橋も幾度となく焼失しました。現在架かる橋は1979年(昭和54年)に架け替えられたものです。

車が多く見えるあたりが小橋(2017年9月)

瀬田の唐橋の最寄りとなる駅が石山坂本線の起点となる石山寺駅の1つ北にある唐橋前駅です。

唐橋前駅駅名標(2017年9月)

瀬田の唐橋は瀬田川に架かります。

瀬田の唐橋(2017年9月)

瀬田川は琵琶湖南端の石山辺りから流れ出て南へ進み、しばらくすると大きく西へカーブして宇治市を通り宇治川となり、淀川へと注いでいます。

瀬田の唐橋(2017年9月)

かつては、東から東海道を通って京へ入るには、瀬田川を渡らなければなりませんでした。そうでなければ、南または北へ大きく迂回するか、琵琶湖を船で渡らなければなりません。

唐橋前駅ホームより京阪石山駅方面を見る(2017年9月)

1889年(明治22年)までは、瀬田の唐橋はこの瀬田川を渡す唯一の橋であったといいます。

唐橋前駅ホームより石山寺駅方面を見る(2017年9月)

京阪石山駅

京阪石山駅は1914年(大正3年)、大津電車軌道の別保(現在の粟津)~石山駅前(現在の京阪石山)間開通の際、石山駅前駅として開業しました。

京阪石山駅(2017年9月)

その後、会社合併などにより琵琶湖鉄道汽船,京阪電気鉄道(旧),京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄)の所属となり、1949年(昭和24年)に現在の京阪電気鉄道の所属となりました。1953年(昭和28年)には京阪石山駅と改称されています。

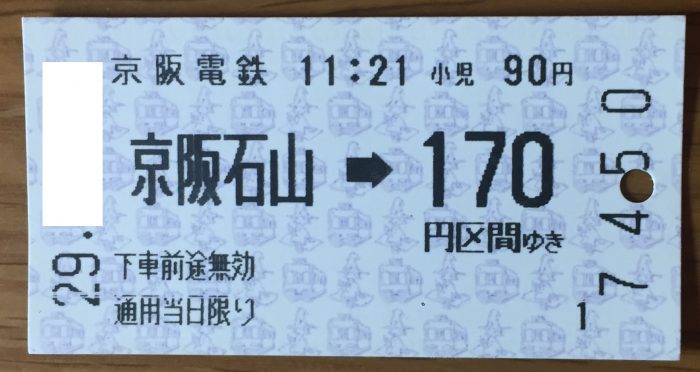

京阪石山駅から170円区間切符(2017年9月)

京阪石山駅はJR琵琶湖線の石山駅に隣接しており、2階デッキを通ってJR線に乗り換えることができます。隣接する石山駅は1903年(明治36年)に官鉄の草津駅~馬場駅(現在の膳所駅)間に開業した駅です。したがって、JR琵琶湖線の石山駅の方が古くからある駅ということになります。

石山駅(2017年9月)

石山駅前広場の東端をかつての東海道は南北に走っていたといいます。江戸幕府が調査した記録によると、この辺りの東海道の道幅は約6メートルでした。石山駅付近の旧東海道沿いには近江八景「粟津の晴嵐」で知られる松並木が広がっていました。そして、現在の石山駅南出口の2階デッキには松尾芭蕉像が立ちます。

「石山寺行き」の車両(2018年3月)

松尾芭蕉は言わずと知れた江戸時代の俳人であり、1644年(寛永21年)に伊賀上野(現在の三重県伊賀市)に生まれました。松尾芭蕉が石山駅のある滋賀県大津市を初めて訪れたのは42歳のときでした。『野ざらし紀行』は松尾芭蕉がふるさとの伊賀上野へ旅を記した俳諧紀行文ですが、この旅の途中に大津に滞在しています。このとき、松尾芭蕉のもとに集まった門弟たちは「湖南蕉門」とよばれています。

松尾芭蕉像(2017年9月)

当時、松尾芭蕉が滞在したのは木曽塚の草庵(現在の義仲寺/ぎちゅうじ)に仮住まいした後、近津尾神社(ちかつおじんじゃ)境内にあった草庵「幻住庵」に移っています。ここで過ごした4か月を『幻住庵記』に記しています。51歳でその生涯を閉じた松尾芭蕉の遺体は遺言により義仲寺に埋葬されています。

石場駅

石場駅は大津電車軌道の大津(現在のびわ湖浜大津)~膳所(現在の膳所本町)間開通の際に開業しています。その後、会社合併などにより琵琶湖鉄道汽船,京阪電気鉄道(旧),京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄)の所属となり、1949年(昭和24年)に現在の京阪電気鉄道の所属となりました。

石場駅ホーム(2018年1月)

島ノ関駅

島ノ関駅は1913年(大正2年)、石山坂本線の前身となる大津電車軌道の大津(現在のびわ湖浜大津)~膳所(現在の膳所本町)間が開通した際に開業しました。

石山坂本線と京津線の乗り換えができるびわ湖浜大津駅(2018年3月)

大津電車軌道は1913年(大正2年)、大津(現在のびわ湖浜大津)~膳所(現在の膳所本町)間を最初の開業区間としました。この路線は官鉄として敷設されたものを引き継いだものです。後に膳所(現在の膳所本町)より順次延伸され、1914年(大正3年)までには浜大津(現在のびわ湖浜大津)~石山(現在の石山寺)間を開通させていました。

琵琶湖文化館(2018年1月)

1927年(昭和2年)になると、太湖汽船と合併して琵琶湖鉄道汽船とし、石山(現在の石山寺)~坂本(現在の坂本比叡山口)間を開通させています。同年、現在の近江鉄道八日市線となる湖南鉄道も合併しています。京阪電気鉄道との合併に際して、旧湖南鉄道の路線は八日市鉄道に譲渡し、汽船部門については太湖汽船(2代/現在の琵琶湖汽船)へと譲渡した上で、現在の石山坂本線は京阪電気鉄道の所属となりました。

琵琶湖文化館(2018年1月)

その後、鉄道会社の合併により琵琶湖鉄道汽船の所属を経て、京阪電気鉄道の駅となりました。その島ノ関駅から徒歩5分の場所にあるのが滋賀県立琵琶湖文化館であり、その古い建築物はまるで琵琶湖に浮かんでいるように見えます。その前身は1948年(昭和23年)に開館した滋賀県立産業文化館ですが、1961年(昭和36年)に滋賀県で初めての総合博物館(博物館・近代美術館・展望閣・水族館など)として開館しました。

琵琶湖文化館(2018年1月)

しかし、2008年(平成20年)をもって、建物の老朽化と入場者の減少により休館となりました。その琵琶湖文化館のすぐ横には「明智左馬之助湖水渡」の碑がひっそりと立っています。1582年(天正10年)、明智光秀は主君の織田信長を本能寺で討って天下人となりますが、京にもどった豊臣秀吉に山崎の戦いで敗れて、後に「三日天下」などと語り継がれることになりました。その明智光秀の娘婿であった明智左馬之助(明智秀満/明智光春)は織田信長の居城であった安土城を攻めていましたが、明智光秀が豊臣秀吉に敗れたという知らせを受けて、拠点であった坂本城へ引き返します。

「明智左馬之助湖水渡」の碑(2018年1月)

その途上、豊臣秀吉の先鋒武将であった堀秀政と遭遇し、味方の兵が次々と討たれていく中で、活路を湖水に求めて打出浜より愛馬に跨り琵琶湖に乗り入れたといわれます。堀秀政はすぐに沈むだろうとこれを見ていたものの、明智左馬之助は琵琶湖を渡って坂本城へと到着したといいます。坂本城へ到着したものの時すでに遅く、坂本城を豊臣秀吉の大軍に囲まれた明智左馬之助は坂本城に火を放って自害し、坂本城は落城したといいます。

三井寺駅

長等(ながら)山(滋賀県大津市)山腹に広大な敷地を抱える山岳寺院「三井寺(みいでら)」へは石山坂本線の三井寺駅より徒歩7分ほどでアクセスできます。

三井寺大門(2019年6月)

同じく石山坂本線の大津市役所前駅からは徒歩12分、東海道本線大津駅または湖西線大津京駅からは京阪バス「三井寺」下車にてアクセスできます。

京阪バス「三井寺」バス停付近交差点(2019年6月)

交差点から三井寺へ(2019年6月)

三井寺の正式名称は「園城寺(おんじょうじ)」といい、672年(弘文天皇元年)の創建以来数々の史実と伝説があり、平安時代には四箇大寺(東大寺、興福寺、延暦寺、園城寺)の一つに数えられました。

園城寺(2019年6月)

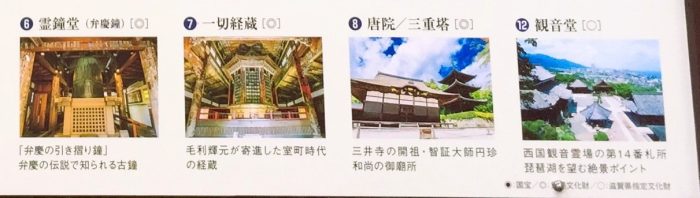

その境内には国宝や重要文化財が散在します。

現地に掲示される境内案内図(2019年6月)

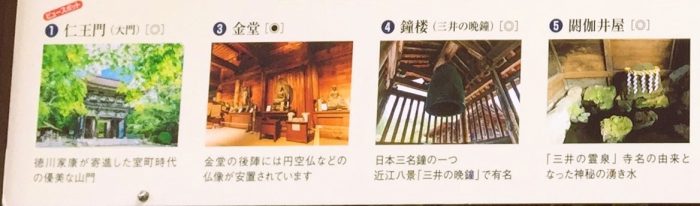

そのうち金堂は1599年(慶長4年)に建立された桃山時代の代表的な建築物です。金堂西側に建つ閼伽井屋(あかいや)の内部には霊泉が湧き、これが天智天皇,天武天皇,持統天皇の産湯に用いられたとされることから「三井寺」とよばれるようになりました。

現地に掲示される境内ビューポイントの案内(2019年6月)

重要文化財である園城寺大門は入母屋造りの屋根、桧皮葺(ひわだぶき)の楼門です。1452年(宝徳4年)に常楽寺(滋賀県湖南市)に建てられた後、伏見城へと移されました。1601年(慶長6年)に徳川家康の寄進により当地へ移されて「仁王門」ともよばれています。

大門「仁王門」(2019年6月)

重要文化財「釈迦堂」は室町時代に建築されたものであり、現在は清凉寺式釈迦如来像を本尊として安置されています。

釈迦堂(2019年6月)

大津市役所前駅

大津市役所前駅の線路西側には大津市役所,大津市歴史博物館、線路東側には皇子山総合運動公園があります。

改称される前の大津市役所前駅(2018年3月)

大津市役所前駅は1927年(昭和2年)、琵琶湖鉄道汽船の三井寺~兵営前間延伸時に兵営前駅として開業しました。1940年(昭和15年)に別所駅と改称されていました。

改称される前の大津市役所前駅(2018年3月)

駅前のバス停は別所駅時代も「市役所前」というバス停でした。

駅前のバス停(2018年3月)

京阪大津京駅

現在の京阪大津京駅は1946年(昭和21年)、京阪神急行電鉄(現在の阪急電鉄)の皇子山駅として開業しました。

改称される前の皇子山駅駅名標(2018年3月)

その後、京阪電気鉄道の駅となり、2018年(平成30年)に京阪大津京駅と改称されました。この名称に変更されたのは、隣接する湖西線の大津京駅との乗換駅となっているため、乗客によりわかりやすくするためです。

皇子山駅時代の駅看板(2018年3月)

坂本比叡山口駅

坂本比叡山口駅は1927年(昭和2年)、琵琶湖鉄道汽船の松ノ馬場~坂本間開通にともない坂本駅(現在の坂本比叡山口駅)として開業しました。

坂本比叡山口駅に改称する前の坂本駅(2018年3月)

その後、会社合併により京阪電気鉄道の石山坂本線の駅となりました。2018年(平成30年)には坂本駅は坂本比叡山口駅と改称しました。

坂本比叡山口駅に改称する前の坂本駅(2018年3月)

坂本比叡山口駅から徒歩2分ほどのところに公人屋敷(旧岡本邸)があります。この住居には、江戸時代に延暦寺の僧侶でありながら、妻帯と苗字帯刀を許された公人(くにん)が住んでいました。

公人屋敷/旧岡本邸(2018年3月)

この屋敷は以前の様子をよくとどめた社寺関係大型民家の特徴を示す住宅として保存され、2001年(平成13年)に大津市に寄贈されたものです。

坂本比叡山口駅に改称する前の坂本駅(2018年3月)