小田急の歴史

小田急電鉄の前身となる小田原急行鉄道は1923年(大正12年)に設立され、1927年(昭和2年)に小田原線(新宿—南新宿—参宮橋—代々木八幡—代々木上原—東北沢—下北沢—世田谷代田—梅ヶ丘—豪徳寺—経堂—千歳船橋—祖師ヶ谷大蔵—成城学園前—喜多見—狛江—和泉多摩川—登戸—向ヶ丘遊園—生田—読売ランド前—百合ヶ丘—新百合ヶ丘—柿生—鶴川—玉川学園前—町田—相模大野—小田急相模原—相武台前—座間—海老名—厚木—本厚木—愛甲石田—伊勢原—鶴巻温泉—東海大学前—秦野—渋沢—新松田—開成—栢山—富水—蛍田—足柄—小田原)を開業しました。

千歳船橋駅駅名標(2020年10月)

その後、1929年(昭和4年)に江ノ島線(相模大野—東林間—中央林間—南林間—鶴間—大和—桜ヶ丘—高座渋谷—長後—湘南台—六会日大前—善行—藤沢本町—藤沢—本鵠沼—鵠沼海岸—片瀬江ノ島)を開業しましたが、昭和恐慌の影響により経営難が続きました。

経堂駅駅名標(2020年10月)

1940年(昭和15年)に帝都電鉄を合併した後、1941年(昭和16年)には親会社であった鬼怒川水力電気に合併され、小田急電鉄となりました。戦局が悪化する中、1942年(昭和17年)には小田急電鉄は京浜電気鉄道,東京横浜電鉄と合併されて東京急行電鉄となり、1944年(昭和19年)には京王電気軌道を合併しています。

下北沢駅駅名標(2020年10月)

1948年(昭和23年)になると、東京急行電鉄より分離独立して、新たな小田急電鉄が誕生しました。このとき、井の頭線は京王帝都電鉄(現在の京王電鉄)に移管されましたが、箱根登山鉄道(現在の小田急箱根),神奈川中央乗合自動車(現在の神奈川中央交通)が新たな小田急電鉄に加わっています。

小田急線の車内(2020年12月)

「箱根の山は天下の嶮」

箱根といえば「箱根の山は天下の嶮(けん)」という一節が思い起こされますが、これは鳥居忱(まこと)作詞・滝廉太郎作曲による「箱根八里(はこねはちり)」という曲の冒頭です。「嶮」は「険」とも書き、険しい場所ということになりますが、箱根登山線(小田原—箱根板橋—風祭—入生田—箱根湯本—塔ノ沢—大平台—宮ノ下—小涌谷—彫刻の森—強羅)がはじまる小田原駅の標高は14メートルとなっています。

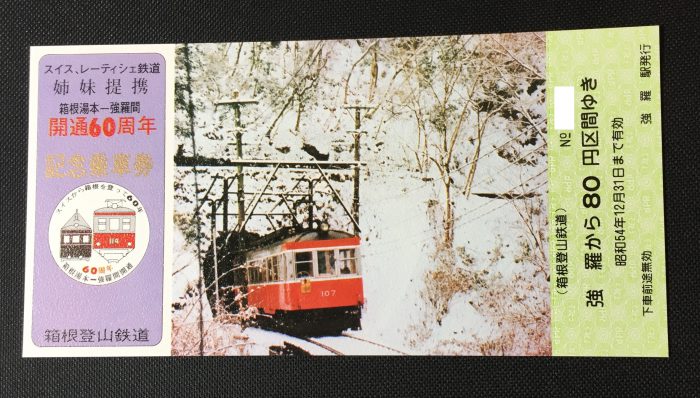

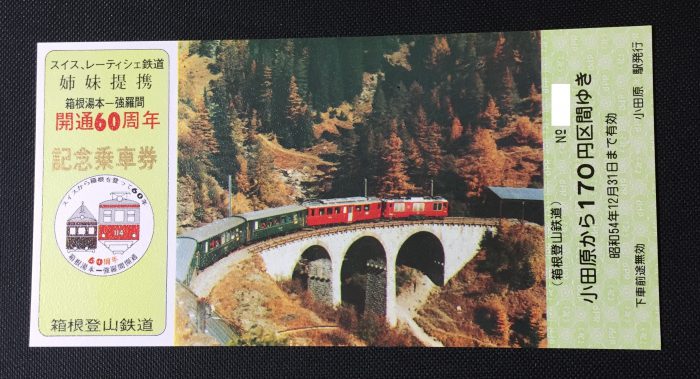

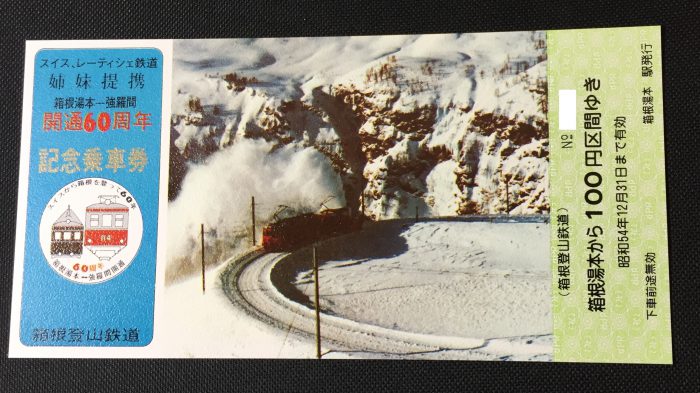

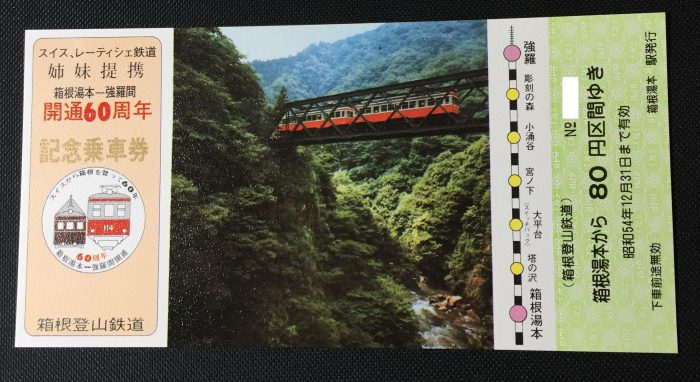

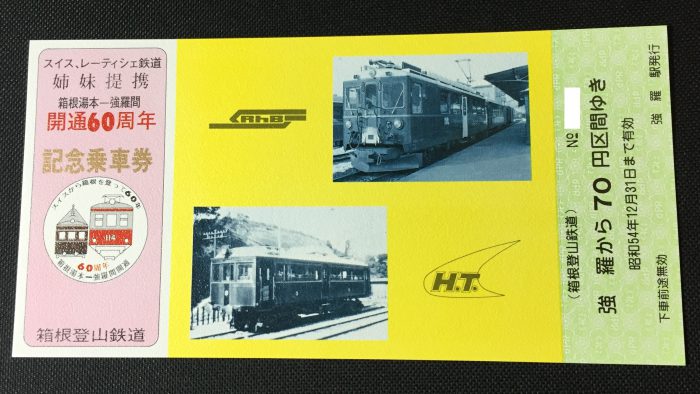

箱根湯本・強羅間開通60周年記念乗車券

小田原駅の次の箱根板橋駅での標高はまだ16メートルですが、そこからは40‰の急勾配も見られ、箱根湯本駅での標高は96メートルとなります。ちなみに、「‰」というのは割合を表す単位であり「パーミル」と読みます。「%(パーセント)」も割合を表す単位ですが、これが100分の1を表すのに対して、「‰(パーミル)」は1000分の1を表します。鉄道の勾配を表す場合には「‰」が用いられますが、たとえば「40‰」というと1000メートル進む間に40メートル上るという計算になります。さらに、ここから箱根登山電車の終点となる強羅駅までの距離は8.9キロしかありませんが、強羅駅の標高が541メートルなので、この短い路線距離の中でかなり高度を稼いでいくということになります。

箱根登山電車沿線にはとなる日本二十五勝にも数えられる箱根温泉があります。その開湯は古く奈良時代に遡り、738年(天平10年)といわれています。このときに発見された源泉は現在でも使用されています。箱根温泉は神奈川県箱根町にある温泉の総称であり、周辺のあらゆる場所に温泉街が点在している他、付近は富士箱根伊豆国立公園に指定されています。江戸時代には東海道に沿った温泉として賑わい、湯本・塔之沢・堂ヶ島、宮ノ下・底倉・木賀・芦之湯は「箱根七湯」として知られました。このうち、箱根登山電車の箱根湯本駅の最寄りとなる箱根湯本温泉は箱根で最も大きい温泉街となっており、箱根の玄関口ともなる温泉です。その泉質は単純泉・アルカリ性単純泉であり、神経痛・関節痛・冷え性に効くと知られています。

急勾配とスイッチバック方式

箱根登山電車はラック式やケーブル式ではない普通の鉄道なので、出山信号場(塔ノ沢~太平台間)、大平台駅、上大平台信号場(大平台~宮ノ下間)の3か所ではスイッチバック方式が採用されています。スイッチバック方式とは短い距離において高低差をクリアするために、ジグザグ状に線路を敷設し、列車が折り返し地点に入った向きと反対向きに出発する方法です。

大平台~宮ノ下間の雪景色の中を走る登山電車

箱根登山電車路線内の半分ほどは、わが国の最急となる80‰の急勾配区間となります。これは12.5メートル進むだけで1メートルの高さを登る急勾配ということになります。急勾配のこの鉄道を建設するにあたり、当時はベルニナ鉄道(現在のレーティシェ鉄道ベルニナ線)に多くの技術を学んでいます。また、路線内は急勾配に加えて曲線部分も多く、車輪とレールの摩擦における障害を防ぐために水を排出しながら走行しています。

峡谷にかかる高架陸橋を登るベルニナ線の列車

レーティシェ(レーティッシュ)鉄道は、スイス東部に約400キロにおよぶ路線網をもつスイス最大の私鉄です。2008年(平成20年)には「レーティッシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観」が、スイスとイタリアにまたがる国境を越える世界文化遺産として認定されています。そのスイスの鉄道会社と姉妹提携を結んでいるのが、日本屈指の山岳鉄道である箱根登山電車です。1978年(昭和53年)に開業90周年を迎えていた箱根登山電車は、その開業時にベルニナ線から学んで開業したという縁により、姉妹提携を結ぶことになりました。

雪景色の中を走行するベルニナ線の列車

「出山の鉄橋」

塔ノ沢~出山信号場間の渓谷にかかる高さ40メートル,長さ70メートルの早川橋梁は「出山の鉄橋」とよばれ、素晴らしい景色を見ることができます。大正時代に当時の技術により架けられた鉄橋ですが、木々の間から箱根登山電車が垣間見える姿は、たった70メートルでありながら人気の観光スポットとなっています。

出山鉄橋を渡る登山電車

小田原馬車鉄道からはじまる歴史

箱根登山電車は1888年(明治21年)、小田原馬車鉄道が国府津~湯本(現在の箱根湯本)間を開通させたことにはじまります。小田原馬車鉄道は小田原電気鉄道と社名変更して、1919年(大正8年)には箱根湯本~強羅間を開業しました。1921年(大正10年)になると、下強羅(現在の強羅)~上強羅(現在の早雲山)間にケーブルカーも開通させています。箱根登山電車の終点となる強羅駅と早雲山駅はケーブルカー(小田急箱根鋼索線)によって結ばれます(強羅—公園下—公園上—中強羅—上強羅—早雲山)。この鋼索線は1921年(大正10年)にわが国で2番目のケーブルカーとしてデビューしました。その軌間は開業当初1,000ミリとなっていましたが、現在はレールが交換されたため983ミリとなっています。

(上)1964年~1973年のベルニナ線動力車(下)箱根登山鉄道開通時のモハ1型

東京急行電鉄から小田急電鉄の傘下へ

1928年(昭和3年)、小田原電気鉄道は電力の安定供給を図るため日本電力と合併した後、日本電力から箱根登山鉄道を分離して創立させました。1942年(昭和17年)、日本電力は箱根登山鉄道の株式を東京急行電鉄に譲渡し、箱根登山鉄道は東京急行電鉄の傘下となりました。ところが、1948年(昭和23年)になると、小田急電鉄が東京急行電鉄から分離されたため、このとき箱根登山鉄道も小田急電鉄の傘下となります。これにより、1950年(昭和25年)より小田急電鉄が箱根湯本駅への乗り入れを開始しました。さらに、1959年(昭和34年)になると、早雲山~大涌谷間にロープウェーが開業します。

ケーブルカーの終点となる早雲山駅と桃源台駅の間はロープウェーが結んでいます。戦時中の1944年(昭和19年)に営業を休止したことがありましたが、1950年(昭和25年)に営業を再開しています。また、1994年(平成6年)にも営業を休止していますが、これは乗客数が急増して輸送量強化が不可欠となったことから、車両の大型化と設備の交換など大規模な工事をするためでした。工事完了後はその輸送力は2倍以上となりました。ここで走行する車両はガングロフ社(スイス)、地上設備についてはフォンロール社(スイス)が製造を担当しています。